みなさんは「海塩粒子」という言葉を聞いたことはありますか?

私が教員だった時、理科室によく遊びに来ては理科の話をする生徒がいたのですが、この言葉になかなか興味を持ってくれていました。

文字通り「海の塩」が「粒子(つぶ)」になったものですが、実は雲の材料になるのです!

では、どのような仕組みで雲になっていくのでしょうか?

それでは、いってみましょー!

海塩粒子って何だろう?

「海塩粒子(かいえんりゅうし)」とは、簡単に言うと「塩のつぶ」のことです。

波が砕けたり、風が海面を吹きつけたりすることで、海の水が霧のように細かくなり、空気中に舞い上がります。

舞い上がった海水が蒸発すると、残った塩分が目に見えないほど小さな粒になって、風に乗って空を漂います。

これが海塩粒子です。

雲とどういう関係があるの?

そもそも雲は、空気中の目に見えない水蒸気が冷やされて、水のつぶに変わることでできます。(雲のでき方の記事はこちら!↓)

元気に飛び回っていた水蒸気のつぶが、冷やされておとなしくなって、お互いくっつきあって水のつぶになっていく、こんなイメージでしょうか。

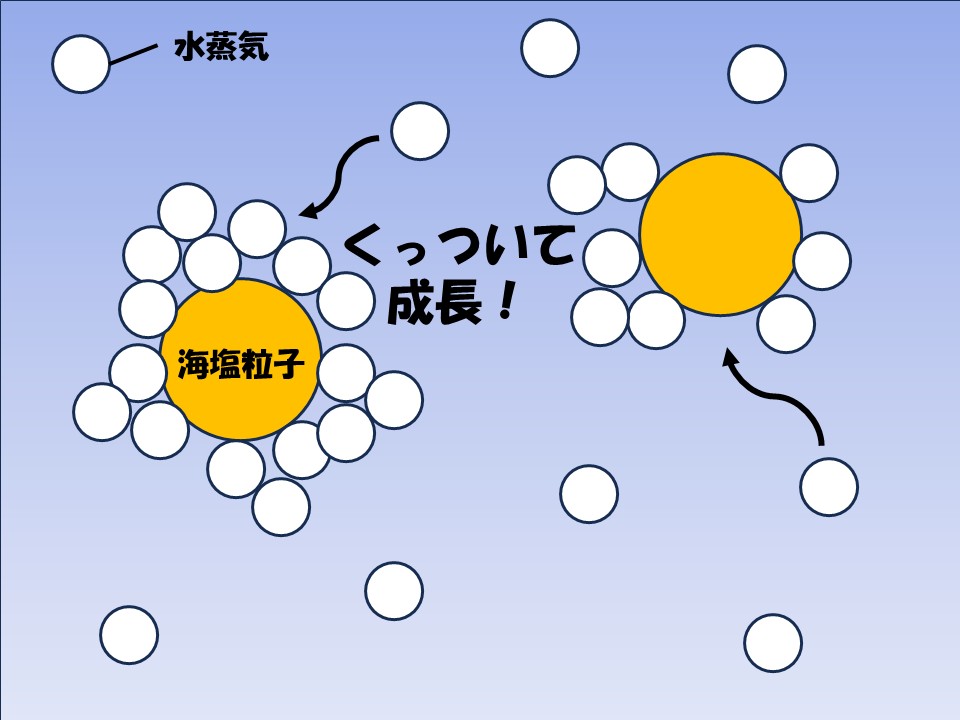

このとき、水蒸気がくっつくための足場やきっかけとなるものが「核」です。

ホコリ、花粉、チリ、そして海塩粒子がこれにあたります。

イメージはこんな感じでしょうか。↓

特に海の上空では、この海塩粒子が主な雲の核となっています。

なぜ海塩粒子は「雲の核」になれるの?

海塩粒子が雲の核になる最大の理由は、「吸湿性(きゅうしつせい)」があるからです。

吸湿性とは、「湿気(しっけ)」を「吸う(すう)」性質のことです。

お菓子などに入っている乾燥剤などもこの性質を利用して湿気を吸っています。

海塩粒子は、空気中の水蒸気を引き寄せて、自分にくっつける力が強いのです。

周りの水蒸気をどんどん吸い寄せると、それが成長して小さな水のつぶになります。

たくさんのつぶが集まって、やがて大きな雲になる、というわけです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

「海の塩」が実は雲の材料になっていると考えると、なんとも不思議な感じですよね。

海は私たちが思っている以上に、地球の気候や空の様子に深く関わっています。

空を見上げたときに、遠くの雲がもしかしたら海からやってきた塩のつぶからできているかもしれない、と思うとロマンチックですね。

「塩」と「雲」といった一見関係のないものが、実は密接にかかわっているという話は、好奇心を強く刺激します。

みなさんも、友達や家族に、話してみてください。

もしかしたらこの記事を見てくれている理科の先生がいるかもしれませんが、ぜひ生徒に話してあげてください。

私が話していた生徒のように、きっと喜んでくれるはずです。

それでは、また!

コメント