楽しい夏休みも気が付けばもう少し、自由研究どうしよう…。

そんな悩みをかかえる小・中学生も多いのではないでしょうか。

そもそも「自由研究が楽しい!」と言って取り組む小中学生はそう多くはないでしょう。

「宿題だから」「出さなきゃ怒られる」

こっちが大多数ではないでしょうか。

ここで大変なのは、「ちゃんとした作品をつくること」です。

夏休みの自由研究では、

「やりたくもないのにそこそこの質を求められる」

という高いハードルがあります。

今回の記事では、元理科教員が「手軽に終わらせたいけどそれっぽくみせたい人」に向けたテーマやまとめ方を、次回の記事では「質のよい研究をしたい人」や「入賞できるような作品をつくりたい人」に向けた解説をしていきます。

たとえ簡単な実験やテーマだとしても、「お、これはちゃんとした『研究』になっているな」と思ってもらえるコツを、元審査員の視点で解説していきます。

それでは、いってみましょー!!

モノをつくる「工作系」

手作り作品は自由研究の定番ですね。

ただし、注意すべきは学校や先生によって提出のルールが設定されている場合があるということです。

たとえば「目的と考察を必ず書くこと」「実験を必ず行うこと」など、単純にものをつくるだけではダメな場合もあります。

ちなみに私の学校では、「対照実験を必ず研究に取り入れること」という、なかなかハイレベルな基準を課している先生もいました。

対照実験とは、「調べたい条件を1つだけ変えて行う実験」のことです。

対照実験についてはこの後解説しますが、学校や先生によっても難易度がぐっと変わってくるのが自由研究の壁なのです。

もし、対照実験を「工作」で取り入れるならどのような研究になるか、まとめてみたのでご紹介します。

スライムづくり

手作り工作ではおなじみのスライム。

材料は「洗濯のり」と「ホウ砂(四ホウ酸ナトリウム)」でいずれもドラッグストアなどで入手可能です。

スライムづくりを対照実験を交えて、自由研究っぽくみえるようにまとめてみましょう。

スライムのねばりけの秘密をさぐる!

◎実験のきっかけ

自分でつくってみたスライムと、売っているスライムのかたさがちがうことに気が付いた。このかたさのちがいは何なのか、実験で調べてみたいと思った。

◎予想

スライムの原料は「洗濯のり」と「ホウ砂」なので、それぞれの量がかたさを決めていると思う。ホウ砂水を入れると洗濯のりがかたまってくるので、ホウ砂水を多めにするとスライムはかたくなると思う。

◎用意したもの

・洗濯のり

・ホウ砂水(ホウ砂20gを250mlのぬるま湯に溶かしたもの)

※溶け残っても大丈夫です。ただし、溶け残りはまぜないようにしましょう。

・好きな色の絵の具

・計量カップ、かき混ぜ棒、容器

◎実験と結果

A:洗濯のり100ml+水100ml+ホウ砂水20ml

⇒とろとろで手につくくらいの柔らかいスライムになった

B:洗濯のり100ml+水100ml+ホウ砂水35ml

⇒手につかず、よくのびるスライムになった

C:洗濯のり100ml+水100ml+ホウ砂水50ml

⇒あまりのびない、弾力のあるスライムになった

◎考察

ホウ砂水を多く入れたスライムが固くなった。スライムのかたさを決めているのは、ホウ砂水だということが分かった。

◎まとめ

予想通り、スライムのかたさを決めているのはホウ砂水だということが分かった。次の研究では、温度とかたさの関係なども調べてみたい。

✩ここで対照実験の解説です。

今回は「ホウ砂水とスライムのかたさ」の関係性を調べたいので、ホウ砂水の量だけを変えていきます。

洗濯のりや水の分量は、絶対に変えてはいけません。

これでスライムのかたさが変わった場合、スライムのかたさを決めているのは「ホウ砂水だ」と特定することができるのです!

これが「対照実験」というもので、それっぽく見せるポイントです!

中学校で習うはずなので、まだの人は覚えておきましょう。

身近なものでろ過装置はつくれるか?

日本は地震や豪雨などの自然災害が多く、ときに水道などのライフラインに影響を与えます。

泥水でも「ろ過」してあげれば、きれいな水になりますので、災害対策として、また、最近話題の「SDGs」と関連付けて、研究の目的を書いてみるとそれっぽくなります。

身近なものでろ過装置はつくれるか?

◎研究のきっかけ

日本は地震や集中豪雨などの自然災害が多く、今後水道が使えなくなることもあるかもしれない。また、SDGsの目標6には「安全な水とトイレを世界中に」という目標が掲げられ、安全な水の確保は世界的に見ても重要な課題と言える。そこで今回の研究では、身近なものでろ過装置をつくり、実際にきれいな水をつくることができるか、実験してみた。

◎用意したもの

ペットボトル、カッターナイフ、キリ、プラコップ3つ、綿、砂利、砂、炭

◎装置のつくり方

① 底の部分をカッターナイフで切り離す。

②キャップにキリなどで小さな穴を数か所開ける。

③キャップがついている方を下にして、綿や布、砂、活性炭、砂利の順で詰める。

↑私も実際に作ってみました。

例えば醤油のボトルを使った場合、フタの開閉が楽ちんになり、穴を開ける必要もありません。

木炭もその辺の木を燃やして作りました。

◎実験1回目

・500mlぺットボトルろ過装置

大部分の濁りはとれるが、少し濁りが残った。

・醤油ボトルろ過装置

500mlペットボトルよりは濁りが少なかった。

実験1回目の考察

どちらも濁りが強く出てしまった。醤油ボトルは500mlペットボトルよりも濁りが少なかった。濁りに関しては、雑巾の横を水がすり抜けてしまい、汚れがキャッチできなかったと考えられる。醤油ボトルは大きいため、ろ過能力が高いと考えられる。

◎実験2回目

今度は雑巾の部分を綿に変えて試してみた。

・500mlぺットボトルろ過装置

少しの濁りは残るが、1回目よりもきれい。

・醬油ボトルろ過装置

完全に濁りは消えないが、今までで一番きれいになった。

実験2回目の考察

2回目の方が濁りが少ない結果になった。雑巾よりも綿の方がろ過性能が高いことが分かった。

◎まとめ

完全にきれいな水とまではいかなかったが、大部分の濁りを取り除くことができた。次は天然の木を使った炭と市販の炭では、どのように違うのか実験してみたい。

など。

ちなみにこちらの研究ですが、対照実験の幅が広く、少し手間をかければ入賞も狙えるテーマです。

例えば、ボトルの種類、大きさ、形状、切り方を変えていろいろな装置をつくったり、ろ過材に関しても、砂や砂利などの種類や厚さ、細かさ、順番を変えてみたり、ろ過装置を連結させてみたり…。

変えられる条件が多いので、対照実験のバリエーション、データ量が豊富です。

詳しくは次回の記事でも紹介しますが、お気に入りの研究テーマの1つです。

(記事はこちら↓)

身近なもので10円玉をぴかぴかにしてみた

ド定番中のド定番ですね。

夏休みになると全国の小中学生が一斉に10円玉をきれいにし始めるのではないでしょうか。

この研究をそれっぽく見せるコツは「なるべく多くの写真を撮ること」です。

私が担当していたあるクラスで、ノートに文章をチョロっと書いて10円玉を持ってきて提出、という生徒がいました。

が、さすがに再提出です。笑

「本当に実験したのか」や「実験前と後で何が変わったのか」など、研究としての必要最低限の情報が致命的に欠けていたからですね。

かといって文章で情報をまとめるのはめんどくさい…という人も多いと思います。

そんな悩みを解決してくれるのが、写真なのです。

どの研究でもそうですが、写真があると簡単なことでもそれっぽく見えます。

タブレット端末の配布やスマホの普及で、写真撮影や印刷のハードルはかなり下がりました。

時間に余裕がある人は、データを多めに用意しておくとよいでしょう。

身近なもので10円玉をピカピカにしてみた

◎研究の目的

新しい10円玉はピカピカなのに、古い10円玉はくすんでしまっている。古い10円玉もきれいにできるか試してみたかったから、など。

◎用意したもの

醤油、マヨネーズ、ケチャップ、ソース、コーラ、オレンジジュース、食器用洗剤、など。

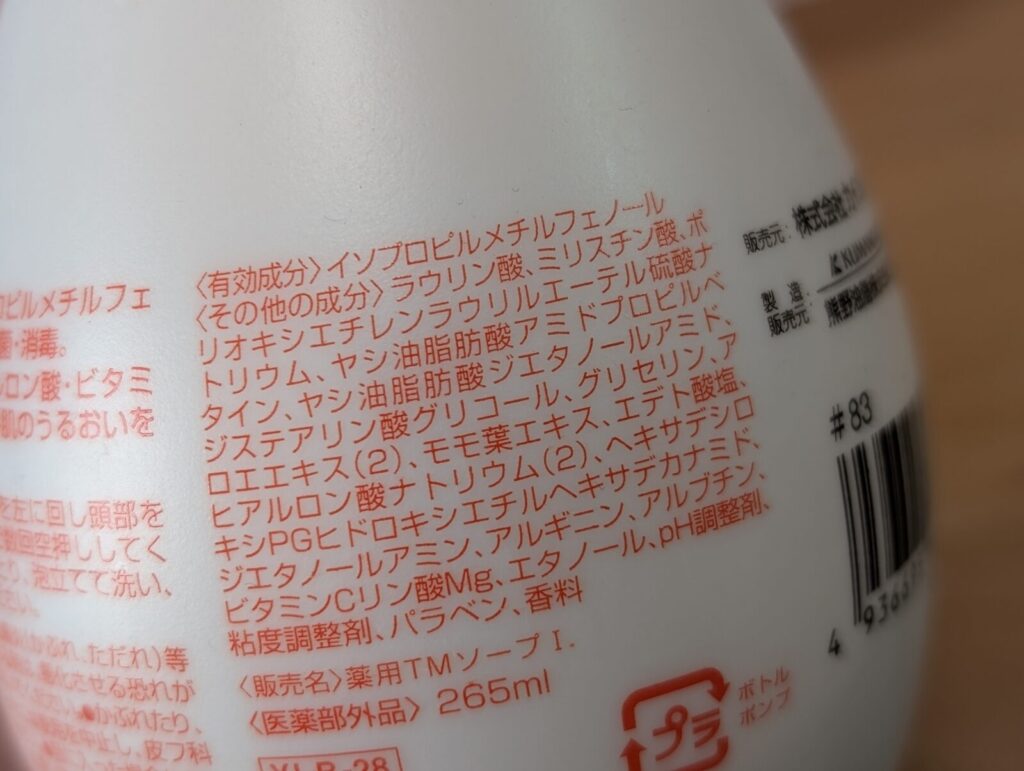

✩実際に実験に使用したモノを紹介しましょう。

◎予想

醤油や、マヨネーズ、ソースなど、すっぱいものは効果がありそう、など。

◎方法

同じくらい汚れた10円玉を用意する。真ん中に液体を1滴たらして30分後の様子を観察する。

◎実験の様子、結果

✩ここの写真は多めにとっておきましょう。例えば、実験結果の写真はもちろん、実験前、実験中の写真など、いろいろ撮っておくといいです。

◎考察

汚れが落ちたものには共通して酸が入っているので、酸が汚れを溶かしたことが分かった、など。

◎まとめ

〇〇は予想通りだったが、◎◎は意外にも効果があってびっくりした。次は△△でも試してみたい、など。

これも実際に試してみました。

10円玉をきれいにするのなんて何年ぶりでしょうか…笑

この実験で表面を「磨く」人もいますが、おススメは「部分的に液体をつけて放置する」という方法です。

これは磨く手間もかからず、「すべての10円玉で同じ時間放置した」という条件の統一にも効果的だからです。

さらに全体に塗らず部分的に塗ることで、実験前後の結果を明白に見ることができます。

部分的に塗るのは綿棒でちょんちょん、とやってもいいですし、薬局や100ショップでスポイトを買ってきてもいいです。

実際にしょうゆ、みりんはスポイトでやってみました。

色々な道具を使うのもいい経験になります。

タバスコなど、あっという間に変化していくものもあります。↓

途中経過も撮っておきましょう。

約30分後、洗って結果を見てみると…。

かなり変化があったものは、タバスコ、ポン酢、ケチャップ、マヨネーズ。

そこそこ変化があったのはしょうゆ。

わずかに変化があったのはナンプラー、ハンドソープ。

みりんは変化なし。

表でまとめてみてもいいですね。

| かなり変化があった | 変化があった | わずかに変化があった | 変化なし |

| タバスコ ポン酢 ケチャップ マヨネーズ | しょうゆ | ナンプラー ハンドソープ | みりん |

こんな感じでしょうか。

この研究に関しては、テーマが定番すぎて入賞はまず無理でしょう。

ただ手軽に実験できるので人気の研究テーマではあります。

毎年必ず学年で5人はやってくるイメージですかね。

とにかく写真を多くして、研究っぽく見せましょう。

おまけ話:今回の実験での意外な発見。

10円玉ピカピカ実験は、もはや定番すぎて結果が見え見えな部分があります。

酸性のものが効果的なので、このほかにもお酢やコーラ、クエン酸水溶液などが汚れを落とします。

逆に食器用洗剤などの中性、アルカリ性のものは変化しません。

ハンドソープもてっきり同じだと思ってました。

しかし今回、ハンドソープがわずかに汚れを落とすという意外な結果を発見。

保湿成分として「ヒアルロン酸配合」という言葉や、成分としてラウリン酸、ミスチリン酸という飽和脂肪酸が表示されていたので、これが原因…⁉とも思ったのですが、調べてみるとちがうっぽい…。

さらに調べてみると、最有力の情報が。

酸性のハンドソープなどにはpHを調整する「pH調整剤」というものが使われていますが、これにはクエン酸やリン酸などの酸が使われているそう。

さらに「エデト酸塩」にはクエン酸でも有名な「キレート作用」があり、金属イオンを捕捉する効果があるそうです。

おそらくはこれらが原因でサビが落ちたものと思われます。

今度これらの成分が入っていないハンドソープなどを使って、確かめたいですね!

逆にこのへんを深く研究すれば、他の人とはちょっと違った作品になると思いますので、興味のある人はぜひ試してみてください。

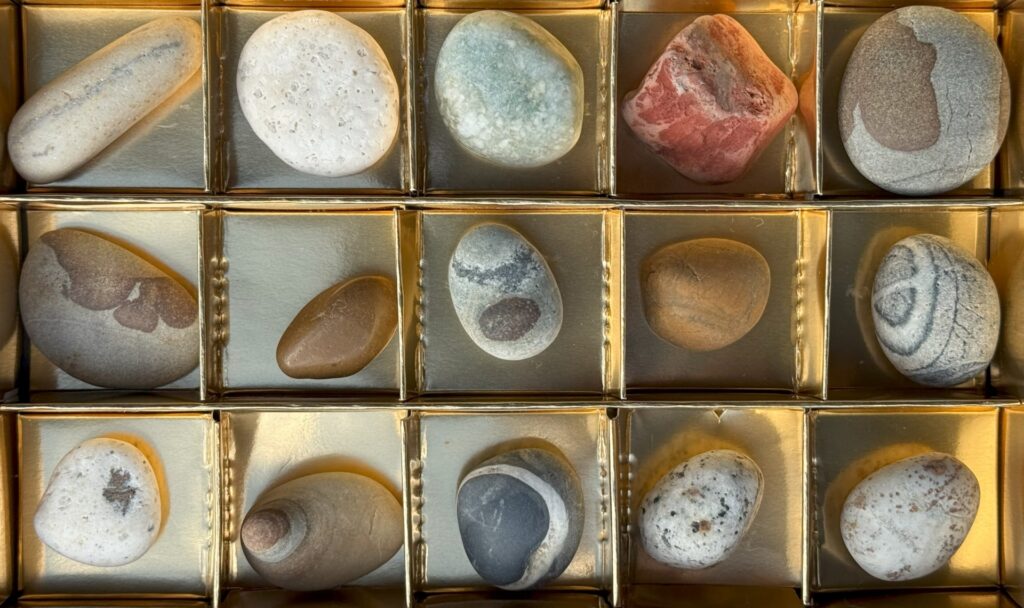

標本や写真コレクション作成

標本といっても、昆虫標本はハードルが高めです。

おススメは植物の種や石など、手軽に集められて保存のきくもの。

また、街で見かけたマンホール写真集、雲の写真集など、実物ではなく、写真を集めるのも面白いですね。

標本や写真集として重要なのは、「情報」です。

例えば名前だけでなく、採集日、採集場所、採集者など、標本や写真を説明する情報を入れると、価値が高まります。

逆にこれらの情報がない標本は価値が激減します。

博物館や研究機関でも、標本には必ず「ラベル」がついています。

余裕がある人は、情報やデータをまとめたノートなどを提出すると、一気にそれっぽくなります。

実際に標本の数や情報量をとんでもなく充実させ、最優秀賞を受賞している作品もありました。

まとめ

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

まだまだたくさん紹介したいですが、今回は「手軽さ」と「それっぽく見せやすさ」に着目してテーマを厳選しました。

中には「全然手軽じゃないよ…」と思った人もいるかもしれませんが、適当にやって再提出、なんてことにもなりかねないため、ある程度の質は確保しておくことをおススメします。

課題である以上評価もされますし、人前に出すものでもあります。

「それっぽさ」を出すための工夫も紹介してみたつもりです。

みなさんの自由研究の助けになれば幸いです。

次回は、審査員経験者の視点から「作品のレベルを上げるコツ」「入賞できる作品の特徴」を紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。

それでは、また!

コメント